电视剧《长安的荔枝》热播,剧中精致考究的服装、妆容与道具,让许多观众眼前一亮。

剧中人物身着的“坎肩”,十分时髦,同时也是中国古代的传统服饰。

在唐代,它被称作“半臂”,是一种短袖上衣。由汉魏半袖发展而来,《旧唐书》有“半袖裙襦”之说。

受当时“胡化”风潮的影响,半臂在隋唐时期成为流行的时尚单品。其“衣长及腰际”“长不掩肘”的设计,既美观又便于日常活动。古人穿着时,还会根据不同场合与喜好,选择内穿、外搭或是联珠纹对鸟纹童衣 “偏袒膊” 等不同方式。

(图片源自于网络)

仔细观察服饰暗纹,会发现有一对栩栩如生的鹿,被环形串珠环绕,这就是极具异域风格的联珠对鹿纹。

联珠纹源于萨珊波斯宗教文化,最初蕴含强烈宗教意味。传入中原后,经唐代审美改造,图案内部对称排布,动物刻画更生动。剧中对鹿线条流畅、神态威严,正是大唐兼容并蓄审美风格的生动写照。

右图:团窠对鹿挂锦 中亚

右图:团窠对鹿挂锦 中亚

美国芝加哥普利兹克收藏

联珠对鹿纹蕴含着一段跨越地域的文化交流史,从萨珊波斯到大唐长安,丝绸之路便是这一环节的关键节点。

从金银器皿,到织物纹样,这些珍贵文物跨越时空,展现出吐蕃时期开放包容的文化气度。

01团窠对鹿纹挂锦

挂毯主体纹饰图案采用两鹿面向生命树的主题,两只鹿均以后腿支撑身体,似乎在吃树上的枝叶。

团窠中的鹿纹采用纬线起花,每八根浸透颜料的纬线与经线交织一次,这一数量是目前所知最多的,这种织造方法保证了挂锦结构的密实与坚韧。在当时其背后一定有一位极其富有又要求严苛的贵族订制者。

长201厘米,宽173厘米;公元7世纪中期至8世纪

瑞士阿贝格基金会纺织品研究中心收藏

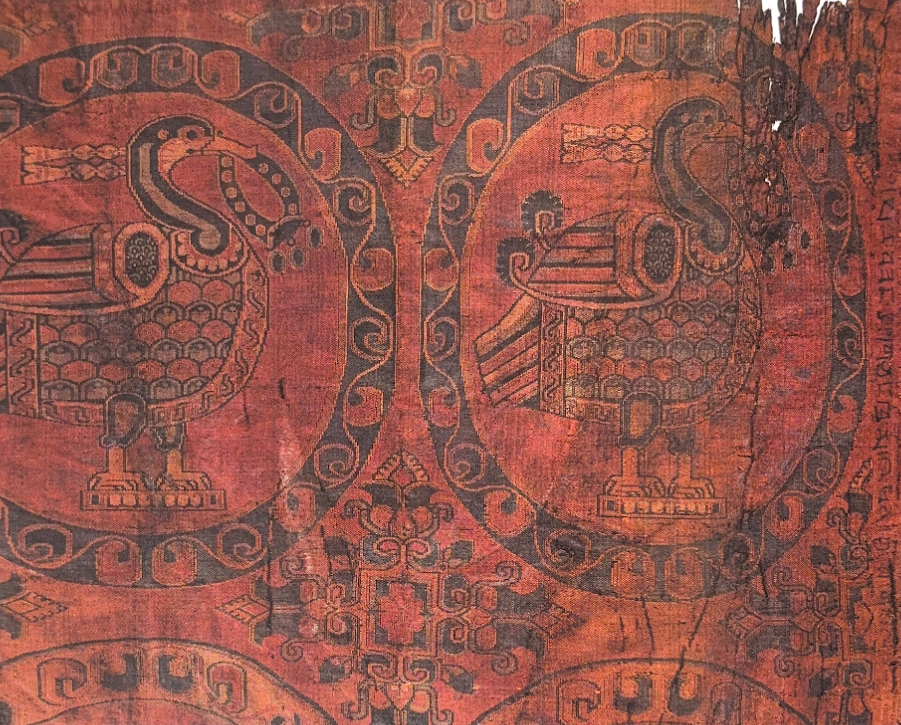

02红地团窠含绶鸟纹织锦

在这件团窠含绶鸟纹织锦上,鸟纹被一个圆环所围绕,不同部位的鸟羽通过不同颜色的丝线加以区分,翅和尾用红、绿双色条带装饰,表现得细致生动。

鸟所站立的花台上装饰着一串珍珠,两端各有一块方形宝石。鸟嚎叼着一顶王冠,冠上镶嵌珍珠,王冠中部悬着三颗宝石。王冠及鸟颈后的飘带均是波斯王室的象征。

长53厘米,宽41厘米;公元7世纪中期至8世纪

瑞士阿贝格基金会纺织品研究中心收藏

03联珠纹对鸟纹童衣

这件童衣是用来自粟特和唐朝的两块不同的丝绸做成的,很可能是为丝绸之路沿线某个绿洲王国的吐蕃贵族制作的。

童衣上部的材质为纬线起花的斜纹“绫”,采用了五种颜色,应源自粟特;上衣所用联珠对鸟纹也是典型的粟特风格,起源于波斯萨珊(公元226—651年)的团窠纹。童衣下部用来自唐中原地区的深蓝色亮绸缎裁成,绸缎上织就交叉的菱格纹。

长50厘米,宽41厘米;吐蕃时期(公元608—866年)

美国芝加哥普利兹克收藏

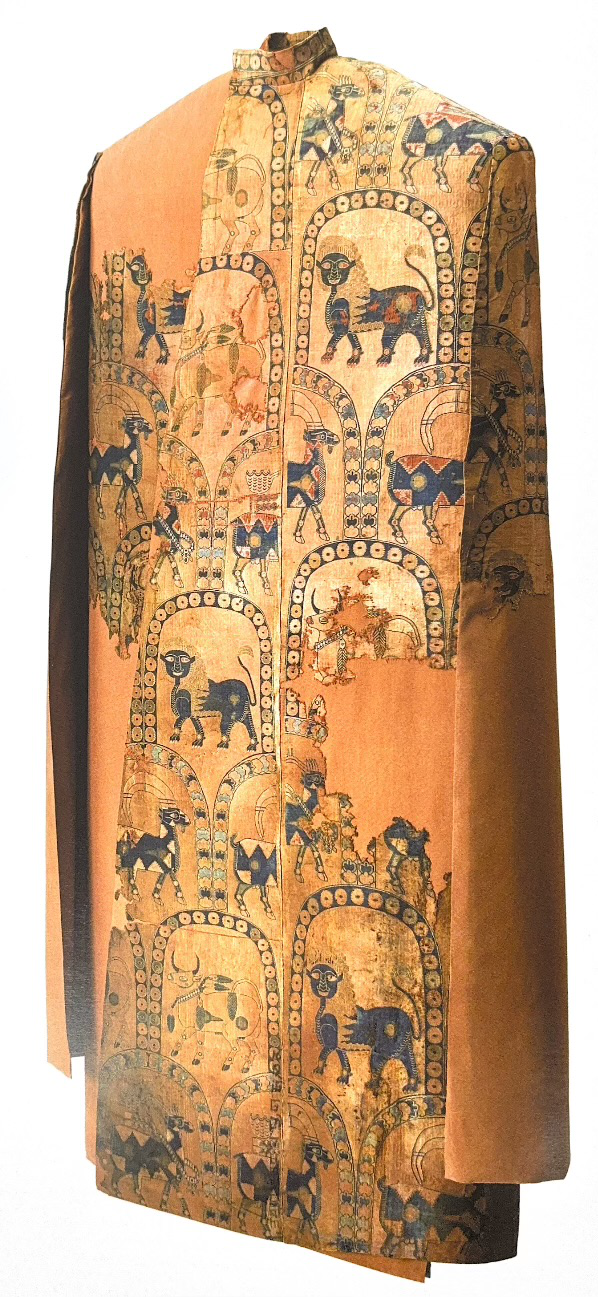

04带假袖披风

披风的独特之处是它的两条从肩部垂下的装饰性假袖或长飘带。

披风整个前襟均是敞开的,只在窄立领处用带子扎缚,这样穿着便于运动,尤其适合骑马时臂部灵活自如的运动。在吐蕃地区到中亚发现的木棺板板画和壁画上,就有对吐蕃人穿着这种服饰策马奔驰场景的描绘。

长155厘米,宽78厘米;公元7世纪上半叶

瑞士阿贝格基金会纺织品研究中心收藏

来源:究竟敦煌